Vorgaben aus

Gesetzen, Normen

und Regeln

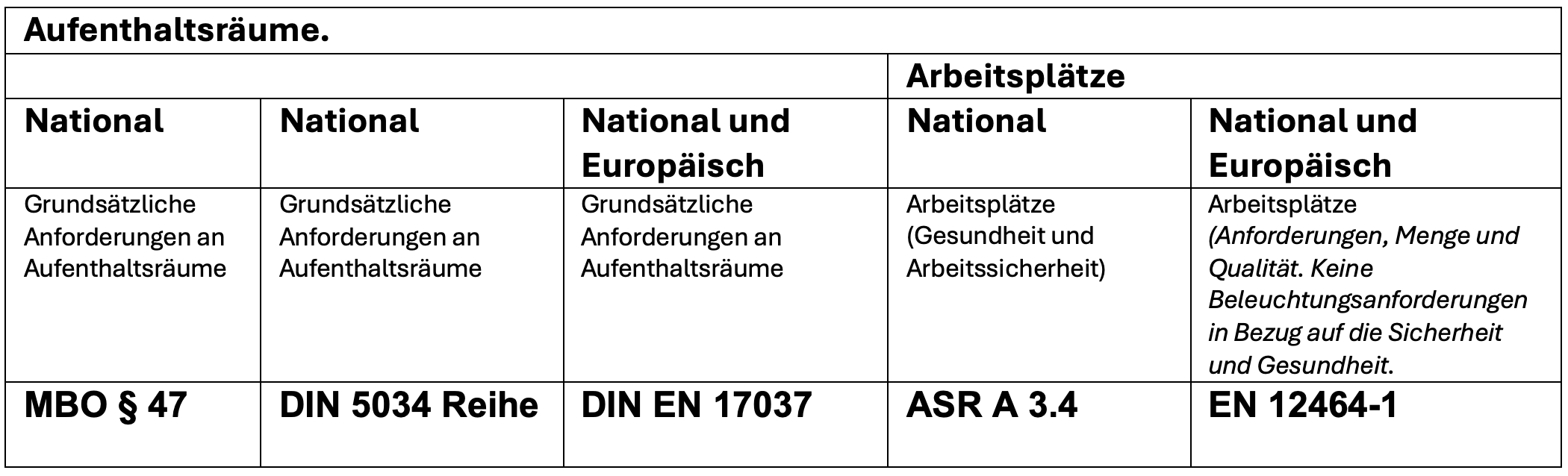

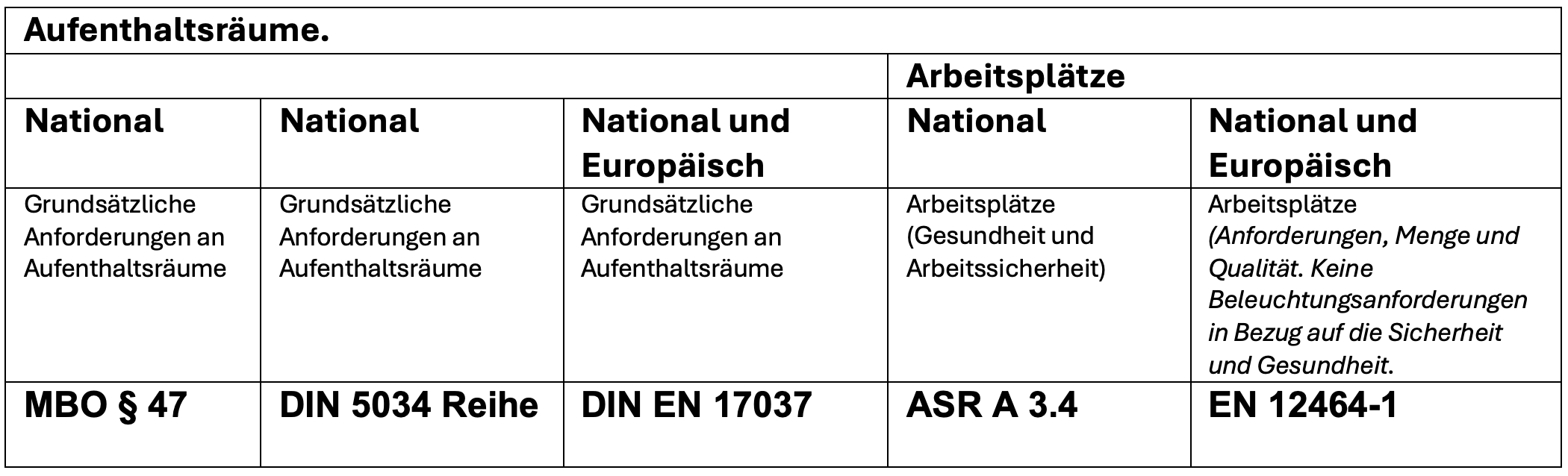

Die Beleuchtung von Arbeits- und Aufenthaltsräumen unterliegt in Deutschland und der EU einer Reihe von Vorschriften und Normen, die sich aus gesetzlichen Regelungen, Arbeitsstättenrichtlinien und technischen Standards ableiten.

Insbesondere die folgenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften beeinflussen die Beleuchtung am Arbeitsplatz:

- Bauordnungsrecht (Muster Bauordnung, MVV TB, Landesbauordnung, VV TB)

- Arbeitsstättenrecht (Arbeitsstättenverordnung, technische Regel für Arbeitsstätten)

Für die natürliche Beleuchtung gibt es spezifische Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass Arbeitsplätze entsprechend ihrer Sehaufgaben gestaltet sind und das Tageslicht bestmöglich genutzt wird.

Grundlage für die Planung und Konzipierung der Beleuchtung sollte immer eine Gefährdungsbeurteilung sein. Entsprechend § 3 der Arbeitsstättenverordnung hat der Arbeitgeber festzustellen, ob Beschäftigte bei der Einrichtung oder dem Betrieb einer Arbeitsstätte Risiken ausgesetzt sind.

Eine mögliche Gefährdung liegt beispielsweise vor, wenn die Mindestanforderungen der Arbeitsstättenverordnung bzw. der Konkretisierungen aus den Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) nicht erfüllt werden.

Die Arbeitsstättenverordnung gibt vor, dass nur solche Arbeitsräume zulässig sind, die über eine ausreichende Tageslichtversorgung und eine Sichtverbindung nach außen verfügen. Es sind nur wenige Nutzungen zulässig, die es erlauben, dass eine Beleuchtung mit natürlichem Tageslicht nicht zwingend erforderlich ist.

Ergänzend zur Tageslichtbeleuchtung ist laut Arbeitsstättenverordnung eine künstliche Beleuchtung erforderlich. Grundsätzlich ist auch eine Möglichkeit zur Regulierung der Tageslichtbeleuchtung erforderlich, um die Beleuchtung der jeweiligen Tätigkeit anzupassen.

In großflächigen Gebäuden (≥ 2000 m²) kann auf die Sichtverbindung nach außen verzichtet werden, wenn Oberlichter oder Systeme zur Tageslichtversorgung vorhanden sind.

Die Arbeitsstättenrichtlinie konkretisiert die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung „ausreichend Tageslicht“. Aus Sicht ASR A3.4 ist es entweder erforderlich, dass mindestens 1:10 der Raumgrundfläche als Tageslichtfläche zur Verfügung steht oder aber ein Tageslichtquotient > 4 % für die Dachoberlichter erreicht wird. Die 10 % Tageslichtfläche kann als Faustformel für eine erste Auslegung der Tageslichtbeleuchtung angewendet werden, ersetzt aber keine detaillierte Berechnung, bei der etwa die Höhe des Raums, die Lichttransmission der Verglasung, die Außenbeleuchtungsstärke usw. berücksichtigt wird.

Eine Auslegung über den Tageslichtquotienten ermöglicht es auch, Aussagen über die mögliche Tageslichtautonomie zu treffen und damit auch die mögliche Energieeinsparung durch die natürliche Beleuchtung zu ermitteln. Ergänzend zur ASR A3.4 steht die DIN 12464-11 (Licht und Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen) zur Verfügung, die als europäische Norm auch international angewendet werden kann. Als nationale Norm steht zusätzlich die DIN Reihe 5034 zur Verfügung, die auch eine Berechnungsmöglichkeit für die Auslegung mit Oberlichtern enthält.

Dieses Berechnungsverfahren ist beispielsweise Grundlage für das FVLR Berechnungsprogramm LightWorks.

Grundsätzlich beziehen sich alle Vorgaben aktuell auf die Mindestanforderungen zur Erfüllung der Sehaufhaben bei unterschiedlichen Tätigkeiten. Um eine gesundheitliche Wirkung zu erreichen, sind die Mindestanforderungen deutlich höher.

Zu beachten ist, dass es sich hier um den jeweiligen Wartungswert der Anlagen handelt. Wartungswert bedeutet, dass dieser Wert nicht unterschritten werden darf und mit einer entsprechenden Instandhaltung (Reinigung, usw.) sichergestellt werden muss. Wartungsumfang und Frequenz sind objektspezifisch in der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln und festzulegen. Dies bedeutet auch, dass der Neuwert höher sein muss als der Wartungswert der Anlage.

Die Beleuchtung von Arbeits- und Aufenthaltsräumen unterliegt in Deutschland und der EU einer Reihe von Vorschriften und Normen, die sich aus gesetzlichen Regelungen, Arbeitsstättenrichtlinien und technischen Standards ableiten.

Insbesondere die folgenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften beeinflussen die Beleuchtung am Arbeitsplatz:

- Bauordnungsrecht (Muster Bauordnung, MVV TB, Landesbauordnung, VV TB)

- Arbeitsstättenrecht (Arbeitsstättenverordnung, technische Regel für Arbeitsstätten)

Für die natürliche Beleuchtung gibt es spezifische Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass Arbeitsplätze entsprechend ihrer Sehaufgaben gestaltet sind und das Tageslicht bestmöglich genutzt wird.

Grundlage für die Planung und Konzipierung der Beleuchtung sollte immer eine Gefährdungsbeurteilung sein. Entsprechend § 3 der Arbeitsstättenverordnung hat der Arbeitgeber festzustellen, ob Beschäftigte bei der Einrichtung oder dem Betrieb einer Arbeitsstätte Risiken ausgesetzt sind.

Eine mögliche Gefährdung liegt beispielsweise vor, wenn die Mindestanforderungen der Arbeitsstättenverordnung bzw. der Konkretisierungen aus den Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) nicht erfüllt werden.

Die Arbeitsstättenverordnung gibt vor, dass nur solche Arbeitsräume zulässig sind, die über eine ausreichende Tageslichtversorgung und eine Sichtverbindung nach außen verfügen. Es sind nur wenige Nutzungen zulässig, die es erlauben, dass eine Beleuchtung mit natürlichem Tageslicht nicht zwingend erforderlich ist.

Ergänzend zur Tageslichtbeleuchtung ist laut Arbeitsstättenverordnung eine künstliche Beleuchtung erforderlich. Grundsätzlich ist auch eine Möglichkeit zur Regulierung der Tageslichtbeleuchtung erforderlich, um die Beleuchtung der jeweiligen Tätigkeit anzupassen.

In großflächigen Gebäuden (≥ 2000 m²) kann auf die Sichtverbindung nach außen verzichtet werden, wenn Oberlichter oder Systeme zur Tageslichtversorgung vorhanden sind.

Die Arbeitsstättenrichtlinie konkretisiert die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung „ausreichend Tageslicht“. Aus Sicht ASR A3.4 ist es entweder erforderlich, dass mindestens 1:10 der Raumgrundfläche als Tageslichtfläche zur Verfügung steht oder aber ein Tageslichtquotient > 4 % für die Dachoberlichter erreicht wird. Die 10 % Tageslichtfläche kann als Faustformel für eine erste Auslegung der Tageslichtbeleuchtung angewendet werden, ersetzt aber keine detaillierte Berechnung, bei der etwa die Höhe des Raums, die Lichttransmission der Verglasung, die Außenbeleuchtungsstärke usw. berücksichtigt wird.

Eine Auslegung über den Tageslichtquotienten ermöglicht es auch, Aussagen über die mögliche Tageslichtautonomie zu treffen und damit auch die mögliche Energieeinsparung durch die natürliche Beleuchtung zu ermitteln. Ergänzend zur ASR A3.4 steht die DIN 12464-11 (Licht und Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen) zur Verfügung, die als europäische Norm auch international angewendet werden kann. Als nationale Norm steht zusätzlich die DIN Reihe 5034 zur Verfügung, die auch eine Berechnungsmöglichkeit für die Auslegung mit Oberlichtern enthält.

Dieses Berechnungsverfahren ist beispielsweise Grundlage für das FVLR Berechnungsprogramm LightWorks.

Grundsätzlich beziehen sich alle Vorgaben aktuell auf die Mindestanforderungen zur Erfüllung der Sehaufhaben bei unterschiedlichen Tätigkeiten. Um eine gesundheitliche Wirkung zu erreichen, sind die Mindestanforderungen deutlich höher.

Zu beachten ist, dass es sich hier um den jeweiligen Wartungswert der Anlagen handelt. Wartungswert bedeutet, dass dieser Wert nicht unterschritten werden darf und mit einer entsprechenden Instandhaltung (Reinigung, usw.) sichergestellt werden muss. Wartungsumfang und Frequenz sind objektspezifisch in der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln und festzulegen. Dies bedeutet auch, dass der Neuwert höher sein muss als der Wartungswert der Anlage.